- 市民農園・貸し農園初心者

- 畑を有効活用したい人

- 毎年行き当たりばったりで栽培している人

毎年計画も立てずに行き当たりばったりで苗を植えていませんか?

計画を立てずに野菜を育てていると、育てたい野菜が育てられないということが起きます。

また、無理やり育てても、病気になったりして上手く育たないこともしばしば。

そんな失敗を回避するためには、菜園マップを使って計画的に栽培することが有用です。 そこで今回は、菜園マップの作り方や作り方のコツについて解説していきます。

菜園マップで失敗回避

家庭菜園を成功させる秘訣は「入念な計画を立てること」です。しっかりした計画を立てれば、失敗を回避できます。

家庭菜園は建築に似ている

家庭菜園は家を建てるときと考え方は同じです。たとえば、大工さんが「いきなり柱を建てて組み上げる」なんてことはしません。

設計士が施主と綿密に打ち合わせた上で、注文通りの図面を作成し、建築上で問題があれば図面上で修正します。施主から了承が取れたら、大工さんに図面を渡して、図面通りに建築していきます。

事前準備を徹底して、問題点も洗い出しているから失敗せず、家が建ちます。

家庭菜園では菜園マップが設計図

家庭菜園も同じで、事前準備と設計図(菜園マップ)を作って、図面上で問題点を洗い出し、解決しておきます。そうすることで、本番でも失敗せず、思い通りの野菜が作れます。

まずは「イメージすること」からはじめてみましょう。

イメージができたら、次は実際に菜園マップを作成します。菜園マップを作成するといっても非常に簡単で、1年間の栽培計画を作るだけです。

菜園マップの作り方の手順

菜園マップは春夏・秋冬の二期作をイメージして、以下を書き込むだけです。

- 畝を何本立てにするか?

- どの位置に何の野菜を植えるか?

- いつ、どの程度の株数を植えつけるか?

この3ステップなので意外と簡単に感じたのではないでしょうか。

野菜の品種や個性、野菜同士の相性など、事前に調べておくと作業がはかどります。

菜園マップを計画しておくと次のようなメリットがあります。

- 苗の買い過ぎを防ぐことができる

- 大きく育ち過ぎて北側の野菜に日が当たらないなどのミスを防ぐ

- など

失敗しないためにも、しっかりした計画を立てましょう。

菜園マップの作り方

ここでは菜園マップの作り方について解説いたします。

市民農園で現状確認

まず、市民農園・貸し農園へ行き、自分の目で畑を確認することからはじめます。

現地に着いたら、方位磁石を使って畑の方位を確認しましょう。

農園によっては、畑の見取り図をもらえることもありますが、実際に自分の目で確かめることをおすすめします。

実際に確認する場合には以下のことにも注意します。

- いつ、どの樹木がどれくらい成長するのか?

- 畑の日照時間や周囲の環境が影響して、畑が日影になる要素はあるか?

- 風雨の影響はあるか?

周囲の状況や環境は実際に行かなければわかりません。

しかも現地に行けば、農園経験の先輩方や地域の人に出会えるかもしれません。会えればラッキーです。

前の人がどのような野菜を作っていたのか?この畑はどのようなことに注意が必要なのか?など現地でしか聞くことができない情報を手に入れることができます。

これも立派な失敗対策のひとつです。

菜園マップ作りは方眼紙かエクセル

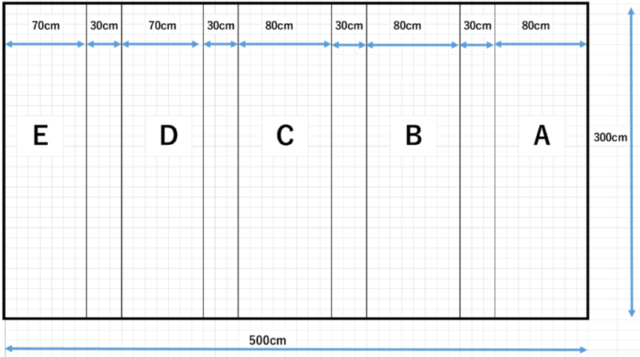

多くの市民農園は、縦3m✕横5mで15㎡(4.5坪)の区分けをしていることが多いです。 私が借りている市民農園もこの大きさです。

このサイズを例に菜園マップの作り方を説明するので、自分の菜園に合わせてカスタマイズしてみてください。

手書きの人は、方眼紙を使った方が正確な図面が作れますし、パソコンが得意な人はExcel(エクセル)を使えば簡単にできます。

ここでは方眼紙を使った作成方法を説明するので、パソコンを使う方は同じような考え方で作ってみましょう。

方眼紙を使った菜園マップの作り方

15平米(4.5坪)の畑に、畝間1mの畝を5本を作ろうと思います。

方眼紙を使う場合には以下の大きさを目安に考えるとよいでしょう。

- 5 cm=1mとして考える

- 20分の1サイズの全体マップを書く

- 畝間を30㎝とし、80㎝幅の畝を3本、70㎝幅の畝を2本書く

この図では畝幅を70cmにして通路を30cmにしていますが、初心者の方は畝幅を小さくして通路を広くした方が良いかもしれません。

基本的にはこの図の上が北側、下が南側になるような南北畝をおすすめしますが、畑の向きによっては東西畝でも問題ありません。

また、東西が狭い場合には、南北畝にすると畝が3本しか立てられませんが、その場合は、エリアを6つに分けるとよいでしょう。

畝については、以下の記事で解説しています。

畑を10分割すると計画しやすい

次に、5本の畝を真ん中で半分に分けて、畑を10分割にして考えます。

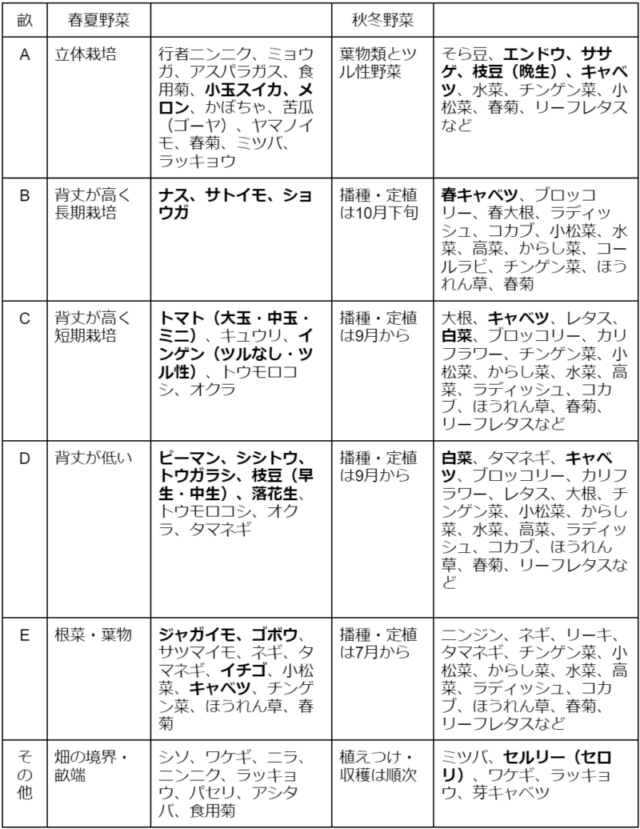

次に野菜をグループに分けます。グループは科や性質によって以下の4つのグループに分けます。

| 背が高くて栽培期間が長く、水や肥料も多めに必要 | 里芋・ナス・ショウガなど |

| 背は高いが栽培期間は短い | トウモロコシ・トマト・キュウリなど |

| 栽培期間は短いが背が高くならない | シシトウ・ピーマン・トウガラシなど |

| 根菜・葉物で背が低い | 玉ねぎ・じゃがいも・ゴボウなど |

このように水や肥料が多く必要な野菜どうし、日影を好む野菜どうしなど好みが同じ野菜を近くに植えれば管理が楽になります。

説明では10分割にしていますが、状況や植えつける種類によっては、分割数を自由に増減しても構いません。

グループ分けが決まったら、先程の方眼紙に書いたA~Eのエリアに当てはめましょう。

背が高いものは北側、日当たりが悪い場所がある場合には、日陰を好むものを優先的に配置するなどの工夫をします。 これで畑の「どの範囲にどのグループの野菜を植えればいいのか」大まかに決まります。あとは、植えたい野菜を選ぶだけです。

植えつけ時期を決める

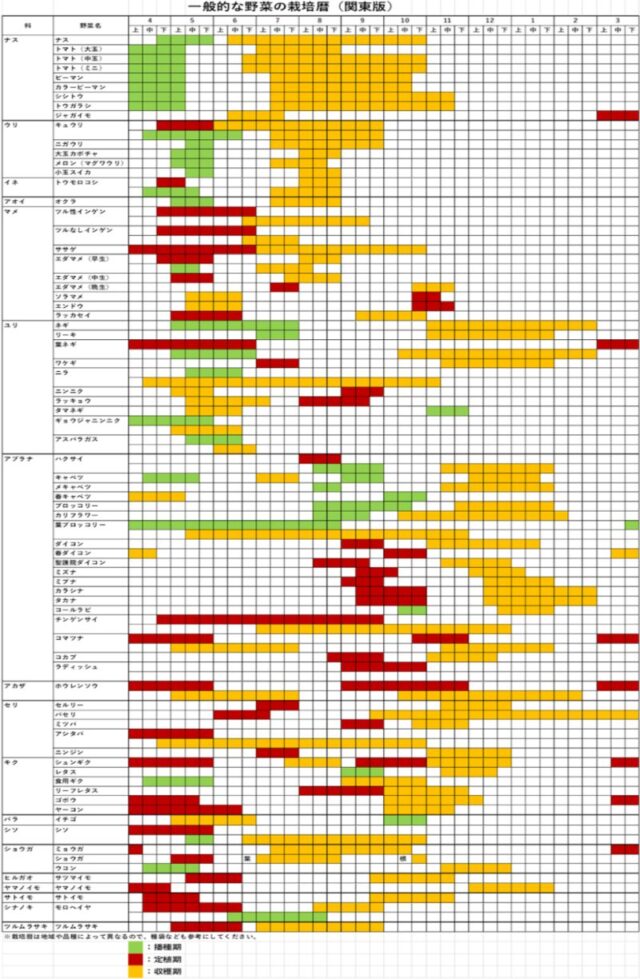

大まかな菜園マップの計画が終われば、次はどの時期に植えつけをして、いつ収穫を行うかを計画します。

計画はカレンダーやメモ書きでも代用できると思いますが、できれば専用の「栽培暦」を作りましょう。一目瞭然で管理できますし、見落としを防ぐこともできます。

栽培暦(こよみ)の注意点

栽培暦を作る際の注意点として、とても重要なことは「秋冬野菜の種まき・植えつけ時期」を逃さないことです。

時期が遅れるとその後の生育に影響するため、思うような栽培ができずに失敗する可能性が大きいです。 たとえ春夏野菜の収穫が残っていても、植えつけ時期には早めに終わらせて準備しましょう。「もったいない」気持ちはわかりますが、秋冬野菜で失敗する方が大きな損失だと感じます。

逆に積雪のある地域では、夏野菜をできるだけ長く楽しんだ方が良いかもしれません。

栽培暦(こよみ)の作り方

栽培歴はひと月を「上中下」に分け、栽培する野菜の植え付け時期や収穫時期などを記入します。

参考として栽培歴を作りましたので、参考にしていただけると幸いです。

市民農園の利用を春夏と秋冬に分けて考える

野菜の植え付け時期は結構幅がありますが、ひと月ごとに管理するのは大変なので、初心者の方は、まず春夏野菜と秋冬野菜の2種類で考えると管理が楽になります。

ここでは春夏野菜と秋冬野菜を菜園に配置するポイントを紹介します。

春夏野菜のポイント

北側には背が高く栽培期間の長いもの

基本的な話ですが、植物は水や養分を葉や根から吸収し、太陽光で光合成を行いながら生育します。

また、太陽は東からのぼって、やや南側を通過しながら西に沈みます。そのため南側は日光がよくあたり、北側は日当たりが悪くなりがちです。

広い農園であれば、畝間を広くとって日影をなくすこともできますが、市民農園ではそうもいきません。

市民農園は4.5坪ほどの狭い畑なので、日影を解消できる広さは確保できないでしょう。

たとえば、背丈が「高い野菜を南側」「低い野菜を北側」に植えたとします。すると、高い野菜が日光を遮ってしまい、低い野菜に日光が当たらず生育不良になります。

このような失敗を回避するために、必ず「背丈の低い野菜を南側に植える」ようにしましょう。

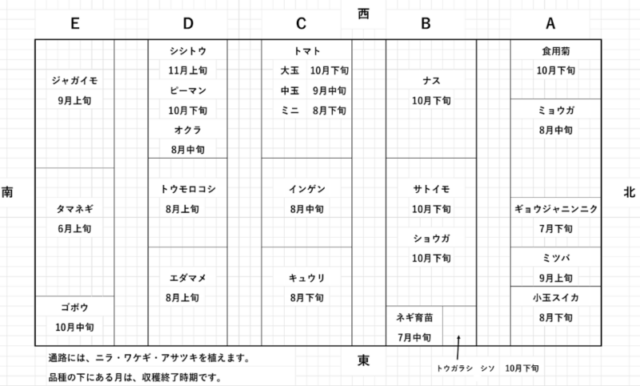

春夏野菜の菜園マップ(サンプル)

春夏野菜の菜園マップのサンプルは以下の通りです。分かりやすくするために、東西畝で作りましたが、南北苗でも同じです。

品目の下に書かれている時期は最終収穫時期です。

マップを簡単に説明すると、以下の内容で分類しています。

- 畝A:日影に強い野菜と、ミョウガやショウガを網棚で覆うように小玉スイカを這わせる。

- 畝B:背丈が高く、栽培期間の長い野菜。また、水と肥料が大量に必要な野菜。

- 畝C:背丈が高く、栽培期間の比較的短い野菜。

- 畝D:背丈が低く、栽培期間の長い野菜。

- 畝E:日光が一番当たるので、一番背丈が低い根菜類を植える。

- 通路の畝側斜面:ニラ・ワケギ・アサツキをスジ撒きで育てる。

各ゾーンの植えつけに適した野菜表

それぞれの畝に適した野菜の一覧表を作りましたので、こちらもご参照ください。

表中の太字は、連作障害のある野菜なので、できれば2年続けて作ることは避けましょう。

また、秋冬栽培では春夏栽培の品種をもとに、東西の品種を入れ替えることで連作障害を回避することもできます。

秋冬野菜のポイント 植えつけ適期と敵肥料が基準

秋冬野菜は、植えつけ時期と適肥料が基準になります。

先程の計画表を例に説明すると、春夏野菜の収穫が終了する順番は、畝E、畝A・C・D、畝Bの順です。

前項の「植えつけに適した野菜表」を参考に日当たりなどを考慮して、畝の場所に適した秋冬野菜を植えましょう

。 また、ミョウガやギョウジャニンニクなどの永年作物は9月頃には収穫が終わり、地上部分が枯れます。

畑を耕さず、同じ場所にキャベツやレタスなどの根が浅い葉物類を植えて、翌年春に収穫しましょう。

そのまま放置しておくと、地中にはミョウガやギョウジャニンニクなどの球根が残っているので、春には新しい芽を出します。

このことからもわかるように、永年作物の球根の上であれば根の浅い作物が栽培できます。

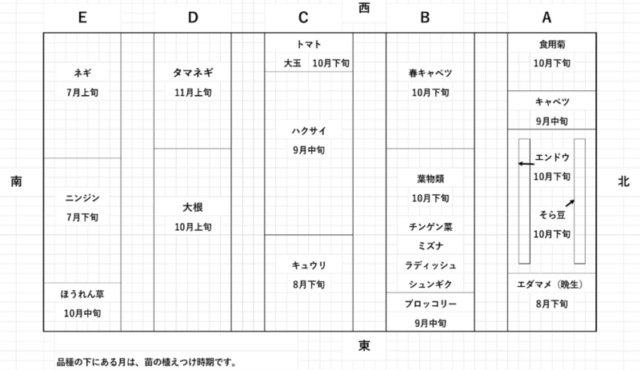

秋冬野菜の菜園マップ(サンプル)

「秋冬野菜の菜園マップ」も作成してみました。

春夏栽培の菜園マップでは「収穫時期」を明記していましたが、この表では品目の下に「苗の植えつけ時期」を明記しました。

秋冬栽培では、春夏栽培のように背丈の高低は関係なく、種まきや植えつけ時期を厳守して空いた畝から順番に取り掛かりましょう。

種まきや植えつけ時期が遅れると、その後の生育に影響が出るので注意しましょう。

翌年の菜園マップの作り方

市民農園では1年間のレンタル期間のことが多いので、単年で考えますが、連続して借りられる市民農園もあります。

連続で同じ場所を借りられる場合は、連作障害に注意して、菜園マップを計画しましょう。

まず、西側と東側で作った野菜を入れ替えます。そうすることで、連作障害を回避できます。

ただし、4年程度同じ場所で育てない方が良い品種も多いので、畝を4つに分けて科が違うものを植えるとよいでしょう。

南北苗の場合は、ひとつ隣の畝にずらしてローテーションを組めば、連作障害を回避できます。こちらの方が管理は簡単です。

植え付け時期・収穫時期を調整する方法

具体的に菜園マップが完成すると、栽培時期が重なってしまうことがあります。そのような時は栽培期間をずらしましょう。

「栽培時期を調整できるの?」と思いますが、植え付け時期を工夫することで調整できます。

同じ品種を複数育てる場合は栽培時期を調整することで、収穫時期が重ならず長期間楽しめます。

そのため、栽培時期を調整できるようになっておくと便利です。 ここでは、どのように調整するか項目を絞って解説します。

品種でずらす

野菜によっては品種ごとに「早生・中生・晩生」の3種類があります。 この3種類をうまく活用して収穫時期を調整します。

早生は植え付けから収穫までの期間が短いので、収穫時期を早めたり、植え付け時期を遅くすることができます。

種と苗を上手に使って、植え付け時期でずらす

野菜は苗と種の2種類から育てることができます。

苗の場合は、収穫までの期間が短く、実がなり始めてから1カ月ほどで収穫が終わります。

種から育てる場合でも、畑に種を撒かずに育苗することで畑の占有期間を短くできます。育苗については、以下の記事で解説しています。

苗を植えた横に種をまいておけば、苗の株が終わっても種播きした株の方が成長しているので、続けて収穫が楽しめます。

保温効果でずらす

保温資材を使って、野菜を保温することで成長速度を調整することもできます。

特に冬場の野菜は低温障害や日照不足、土壌の凍結など、生育には非常に厳しい条件で栽培しなければなりません。

厳しい環境では成長が遅くなるので、長期間栽培しなければいけませんが、保温することで成長を促進させ、収穫時期を早められます。

間引きや脇芽も収穫と捉える

野菜の栽培は、大きく実った根菜や葉物を収穫するだけが収穫ではありません。 脇芽や間引きも収穫として捉えましょう。

間引きしたコマツナ、ホウレンソウ、シュンギク、ミズナなど、お浸しなどにすれば十分おかずの1品としておいしく食べられます。

ブロッコリーはつぼみ部分だけを収穫し、株はそのまま残しておくだけで、小さなつぼみが芽をだします。 これもミニブロッコリーとして収穫すれば、十分サラダやシチューなどで食べる事ができます。

このようにスーパーでは販売されていない野菜を収穫して食べることも家庭菜園の楽しみのひとつです。

まとめ

今回は、菜園マップの作り方や作り方のコツについて解説してきました。

菜園マップを使って計画的に栽培することで、確実に成功に近づきます。

はじめは面倒に感じるかもしれませんが、意外と簡単に作れて、効果も絶大なのでぜひチャレンジしてみてください。