プランターや鉢で野菜を育てると、2年目から上手く育たない経験をしたことありませんか。

それは土が古いのが原因です。 土が古いと病原菌が増えたり、栄養分が無くなったり、水はけが悪くなったりと、良いことがありません。

そんな土は、処分するしかないと思うかもしれませんが、リサイクルする方法もあります。 今後も家庭菜園を続けるのであれば、リサイクルを検討してみましょう。

リサイクルには手間と時間がかかりますが、少ない費用で土を再利用できるので、お得です。 手間と時間をかけたくない人には、農薬も販売されているので検討しても良いと思います。

そこで今回は、古い土の処分方法とリサイクル方法について紹介します。

- 古い土を処分したい人

- 古い土をリサイクルしたい人

- 古い土の何が悪いのか知りたい人

古い土のリサイクルが必要な理由

古い土とは、1度使った土のことです。 買ってからの年数はあまり関係ありません。

古い土を使ってはいけない理由はたくさんあります。 その理由について紹介します。

- 害虫や病原菌が増えている

- 連作障害が発生する

- 団粒構造が崩れている

- 土の栄養素が無くなっている

- 植物の根や種が残っている

害虫や病原菌が増えている

1度使った土には、害虫や病原菌が増えている可能性があります。 そのため、新しく植えた野菜が病気になってしまう可能性があります。 また、害虫に食べられてしまう可能性があるので、注意しましょう。

連作障害が発生する

多くの野菜には連作障害があります。 連作障害とは毎年同じ場所で同じ科の植物を育てているとその植物に悪影響を及ぼす害虫や菌が増えて、 生育が悪くなることです。

団粒構造が崩れている

植物を育て終わると、プランターの土が、少なくなっていると感じたことはありませんか? それは、腐葉土などを有機質が分解されたとともに、団粒構造が崩れ土が締まってしまったからです。

土作りには団粒構造が欠かせません。 団粒構造が崩れていると、土の粒が小さくなり、締まってしまうため、水はけが悪くなってしまいます。

土の栄養素が無くなっている

市販されている土は、肥料分が含まれています。 しかし、野菜を育てることでその栄養素が使われてしまいます。 また、雨や水やりによって栄養素が鉢底から流出してしまうので、ますます栄養素が無くなります。

そのため、肥料を補給する必要があります。

植物の根や種が残っている

前に育てた植物の根や種が残っています。 また、飛んできた雑草の根や種も含まれている可能性があります。

そのままにしておくと雑草が生えてきたりして、野菜の生育に悪影響があります。 そのため、取り除いてあげる必要があります。

古い土は処分できる

古い土が使えなっからと言って、そのままゴミとして出すのは注意が必要です。 実は、ほとんどの自治体で、一般ごみとして処分してもらえないからです。

そのため、処分するにはゴミで出す以外の方法が必要です。 代表的な処分方法を紹介します。

- 庭に撒く

- 購入した店舗で引き取ってもらう

- 不用品回収業者に依頼する

- リサイクルする

庭に撒く

戸建て住宅に住んでいる場合は、敷地内に土がある場合が多いと思います。 その土の上に撒くことで、処分します。

費用がかからず、運搬の手間もないため、実現しやすいのがメリットです。 しかし、マンションなど庭が無い場合には使えないのが難点です。

購入した店舗で引き取ってもらう

園芸店などでは、新しい土の購入と引き換えに古い土を引き取ってもらえる店舗があります。 費用もかからず、土を買うついでに引き取ってもらうので、手間もそれほどかかりません。

しかし、大手のホームセンターでは取り扱っていないことが多いので、 店舗探しが重要です。

不用品回収業者に依頼する

一番簡単に誰でも処分できるのが、不用品回収業者に依頼する方法です。

費用はかかりますが、自宅まで回収しに来てくれるので、手間がかかりません。

同時に他の不用品も回収してくれるので、余分な園芸資材、例えば、プランターや鉢、支柱、ブロック なども処分できます。

リサイクルする

まだ、家庭菜園を続けるのであれば、リサイクルが一番のおすすめです。

手間はかかりますが、新しく土を買うより費用を抑えられます。

次にリサイクル方法について紹介します。

古い土のリサイクル方法

古い土をリサイクルするためには、植物の育ちやすい土を作る必要があります。 植物が育ちやすいの土とは、下記のような土です。

- 水はけが良い

- 水持ちが良い

- 通気性が良い

- 酸度が適正である

- 適度な栄養分がある

このような土を作るために、土のリサイクルを行う手順を紹介します。

土をふるいにかける

まず、見た目で大きなゴミを取り除きます。

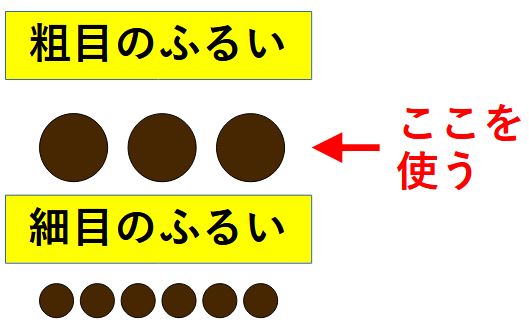

そのあとに、粗目のふるいにかけて、害虫、根などを取り除きます。 ふるいに残った鉢底石は再利用できます。

最後に、細目のふるいにかけて、細かすぎる土を除きます。 細かすぎる土は、水はけを悪くするためです。 細目のふるいの中に残った土を利用します。

殺菌をします

殺菌することで菌や害虫を殺し、雑草の種を死滅させます。

ここでは殺菌の方法を5つ紹介します。 一番簡単な方法としては、熱湯殺菌です。少量であれば、熱湯をかけるだけでOKです。

プランター数個分くらいの土であれば、太陽熱で殺菌するのがおすすめです。

- 黒いビニールの中に土を入れ、水で全体的に湿らせます。かなりの重さになるので、入れすぎ注意。

- 口を閉じて、日当たりが良い場所に置き、日光に当てます。

- 1週間に1回上下をひっくり返します。

- 夏で1か月、冬で2~3か月程度で殺菌できます。

- 袋から出し、広げて乾燥させます。

冬の間であれば、寒さを利用する方法もある。

- 土を薄く広げます。深さ1cmくらいに薄く広げるのがコツです。

- 霜に数回当たればOKです。

量が多い場合は、水浸しで殺菌します。

- プランターの排水孔を塞いで、土を入れ、水をいっぱい溜めます。

- 日当たりのよい場所に置き、ビニールを被せて蒸らして殺菌します。

- 1週間に1度、掻き混ぜまず。水が減っていたら、追加します。

- 夏場なら2週間、秋から冬は1ケ月を目安に置きます。

- 水を抜いて、乾燥させます。

土に混ぜたり、株元に散布する(ネギ、にら、らっかせい)だけで、土の殺菌・消毒ができる土壌殺菌剤です。 あぶらな科野菜の根にコブができる根こぶ病をはじめ、キャベツの苗立枯病や菌核病、 ネギの白絹病、ばれいしょのそうか病など広範囲の病害にこうかがあります。

石灰資材で酸度調整をする

雨にさらされていた土は、酸性雨の影響で酸性に傾いています。 植物によって適正な酸度は異なりますが、中性に近づける必要があります。

酸度調整には石灰資材を使用します。 その中でも、苦土石灰は必要なミネラル分の「カルシウム」と「マグネシウム」を補給してくれるので、重宝します。 石灰資材を混ぜた場合は、1~2週間は肥料と混ぜずにそのままにして、土と馴染ませてください。

堆肥で土をふかふかにする

土に土壌改良材を混ぜて、土をふかふかにし、水はけを良くします。 土壌改良材は、腐葉土や植物性堆肥、牛糞堆肥を使います。 簡単に済ませたい方は、土のリサイクル材を混ぜても良いでしょう。

肥料を混ぜる

長期的に効かせるため、緩効性粒状肥料を混ぜます。 植物の生長に不可欠な、窒素・リン酸・カリウムを含む肥料を使いましょう。

同じ「科」の植物は植えないのが無難

しっかり殺菌をして、影響補給をしていれば、連作障害の心配は低いのですが、 最初から完璧にやるのは難しいのが現状です。 そこで、失敗しても連作障害が起きないように、違う「科」の野菜を植えましょう。

まとめ

今回は、土のリサイクル方法について紹介してきました。

土を処分するのは大変ですし、エコじゃありません。 そのため、積極的にリサイクルしたいものです。